冬の京都「親子旅」

2月10日〜12日の三連休を利用し

冬の京都を「親子旅」しようと話が決まる。

娘婿が「レンタカーを運転する」と言ってくれたので

レンタカーを使って京都気まま旅という事になる。

ちょうど、長女の誕生日、

誕生祝を兼ねての旅でもある。

「2月10日」

12時30分、JR京都駅集合

「京都タワー」は補修中

全員集合

総勢5人が勢揃い

京都観光名所案内図

観光地図を囲んでワイワイガヤガヤ!

昼食は「おめん」という店を予約してあるとの事。

「おめん」が最初は何の事か分からなかったが、

漢字で書くと「御麺」

分かりやすく言うと、「うどん屋さん」ということである。

2時少し前に店に到着。

店の前には、外国人も含め長い列が出来ている。

30分から1時間は待たなければという。

我々は予約してあったので、即食事にありつけた。

うどんも美味しかったが、薬味・だしが抜群。

それと共に、お店のホームページも一見の価値あり。

http://www.omen.co.jp/index.html

昼食後

近くの、「南禅寺」を拝観する事にする。

南禅寺の詳細はウェブリアルバムでご覧下さい。

このアイコンをクリックで  アルバムが開きます。

アルバムが開きます。

F11キーをクリックすると「フルスクリーン」でご覧になれます。

南禅寺拝観後ホテルに向かう。

三連休の初日。ホテルは何処も満室。

インターネット検索一時間半。やっとキャッチできたホテル。

中京区の「ホテル杉長」

ホームページには「受験生のホテル」と書かれている。

京大受験生などのお宿になったのであろう。

夕食は外に出て「豆屋源蔵」で頂く。

大仏次郎、井上靖、ドナルド・キーンなど著名人が愛用した店。

町屋作りの細長い建物構造が、京情緒を奏でる。

豆屋源蔵「鴨川コース」

|

|

|

| 市役所のイルミネーションが美しい | 古風な暖簾 | |

|

|

|

| 先付け(湯葉豆腐) | 前菜(季節の五種) | |

|

|

|

| 吸い物(すっぽん豆腐・白髪葱添え) | 造り(鯛とひらめ) | |

|

|

|

| 焼き物(鰆味噌柚庵焼き) | 温物(碗豆腐 花麩 葉山葵 銀餡かけ) | |

|

|

|

| 酢の物(のれそれ土佐酢和え 絹豆腐 引き上げ湯葉 水玉胡瓜 独活 花穂紫蘇) |

飯物(豆ご飯・ちりめん山椒) 汁物(赤だし) 香物 |

アルコールも頂きながら、

料理の運ばれるテンポに合わせ

ゆっくり家族で語り合った

楽しい夕食であった。

![]()

「2月11日」

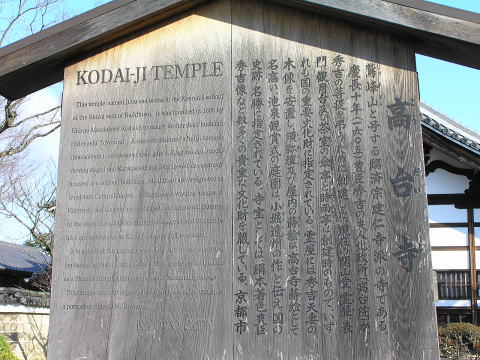

まず「高台寺」を訪れる。

秀吉の妻「ねね」が、自分の終の棲家とすると共に

夫秀吉の菩提を弔う為に建立。

北政所は後陽成天皇より、「高台院」の号を勅賜される。

寺の名前も「高台院」にちなんで「高台寺」と命名。

徳川家康は「高台寺」建設には、充分な援助をしたといわれている。

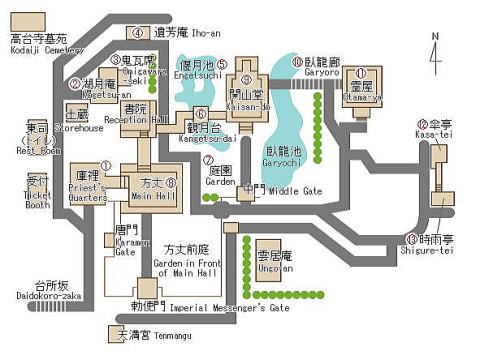

高台寺境内マップ

高台寺に入ってまず目に付くのが「庫裏」の前に立つ表札。

ここから、高台寺の拝観が始まる。

「高台寺」の内部も、ウェブリアルバムでご覧下さい。

このアイコンクリックで、アルバムが開きます。

F11キークリックで、フルスクリーンになります。

![]()

引き続いて、「竜安寺」を訪れる。

竜安寺は「石庭」として有名。

この庭を拝観した、エリザベス女王が絶賛した事から

日本国内は勿論、世界各地の人の注目を集めている。

いつ行っても、外人の姿が多く。

多くの人は「石庭」を前にして座り込み、沈思黙考している。

日本人以上に、熱心に東洋の神秘を味わおうとしている。

制作年代、制作者、製作意図のいずれも明確でなく

なぞの多い庭園である。

虎の子渡し・七五三の石組・黄金分割・バースペクティブ

などさまざまな説が唱えられている。

竜安寺 山門

禅宗寺院らしい佇まい

庫 裏

坂を上り詰めた所に「庫裏」がある。

切り妻作り、本瓦葺き、妻入り形式。

ミニチュア

庫裏と方丈の廊下に箱庭式の「石庭」ミニチュアー

「石庭」全景

油土塀を背景に、幅25m、奥行き10mの庭。

左半部 右半分

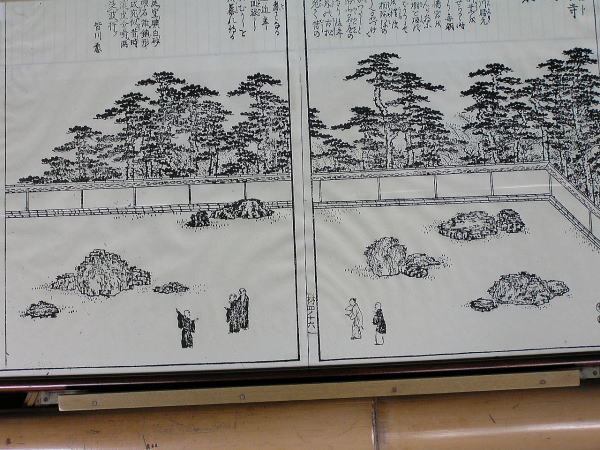

古文書に描かれた「石庭」

庭に入って見ることが出来たようです。

石の大きさ、配置が少し変わっている。

満 席

あまりお行儀が良くないようですね!!

”石が全部で15個あるはずだ”といって走り回っている人もいた。

垂木の反り

ホンの少しの垂木の反りが、柔らかい美しさを醸し出している。

油土塀の裏側

菜種油を練りこんである強固な土塀。

つくばい

徳川光圀が寄進したといわれる「つくばい」

中央の口を共用すれば”吾れ唯だ足るを知る”と読める。

釈迦の教えの根本を表している。

鏡 容 池

昔はおしどりが遊んでいたので”おしどり池”とも呼ばれる。

![]()

この後「妙心寺」を訪れる。

妙心寺については、私のホームページで既に報告している。

妙心寺 http://kangawa-id.hp.infoseek.co.jp/newpage40.htm

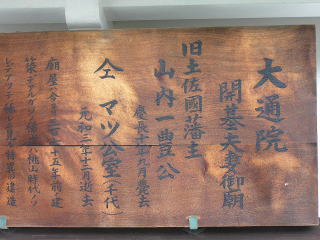

ここでは、妙心寺の塔頭である「大通院」についての写真を掲げる。

大通院山門

拝観は出来ない。

苑 内

整然と整った園庭

掲 示 板

僧形のまま石棺の中にに埋葬と 一豊とマツ(千代)の廟である

![]()

昼食後まず「化野念仏寺」(あだしの念仏寺)を訪れる。

墓を作る事の無かった昔、死人は山裾に放置された。(風葬)

京都では、東山の五条から清水坂辺りとこの嵯峨周辺がその地であった。

今から1100年ほど前、野ざらしになっていた遺骸を埋葬し石仏を立てた。

その石仏もあだし野一体にsんランしていたのを、

明治中期に地元の人の協力で一箇所に集めた。

これが念仏寺の始まり。

長い石段を登る 虫の墓(虫塚)まである

仏塔(三重塔・五重塔の原型) インド風の鳥居

合 掌

![]()

ついで、本日最後の「嵯峨野散策」となる。

写真を並べてみると、垣根の持つ意味が良く分かる。

![]()

「2月12日」

最終日は「宇治方面」ドライブ旅行となる

まずは、「宇治平等院」に向かって出発。

「平等院」は、現在大修理中。

本堂には天蓋も光背もなく、本尊「阿弥陀如来」がポツンと

飛天も多くは修理中である。

平等院伽藍配置図

鳳凰堂と鳳翔館が必見

斜めから見た鳳凰堂(国宝)

古色のある鳳凰堂

阿字池の写る鳳凰堂

快晴・無風の為、逆さ鳳凰堂が見られた。

鳳凰堂正面

真正面から鳳凰堂を見る。

阿弥陀如来(国宝)のお顔

池越しに、10倍ズームでやっと阿弥陀如来のお顔が撮影できた。

屋根の上の「鳳凰」

左右の鳳凰が10倍ズームでやっと撮影できた。

今、屋根の上にあるのはコピー。

本物(国宝)は、鳳翔館で展示中。

NHKきんきメディアプラント大阪芸術大学の共同研究で

鳳凰堂がCGによって創建当時の色彩を取り戻した。

CGの映像は、「ウェブリアルバム」に収めました。

下のアイコンをクリックすると見れます。

F11キーをクリックするとフルスクリーンで見る事ができます。

宇治川

宇治川の流れは思いの外激しい。

鵜

鵜飼をする為の「川鵜」が飼われている。

凄く厳しい臭いがする。

![]()

宇治の帰りに「伏見稲荷大社」にお参りする事にした。

三連休なので少しは人が出ているか?

と思って行ったら、物凄い人出。

参道は人で溢れている。

鳥 居

大きな「稲荷型鳥居」

楼 門

どっしりとした楼門

以下、写真でご覧下さい。

![]()

京都最後の拝観場所は「東 寺(教王護国寺)」

東寺にある国宝は、五重塔を始めとして21点。

重要文化財に至っては数え切れないほどである。

五重塔(国宝)

国宝「東寺 五重塔」

日本の五重塔の中でも最大(54.8m)

均整の取れた、安定感のある五重塔

回廊の中間部分に注意! 軒を支えるのは「天邪鬼」 その理由は??

東寺 金堂(国宝)

東寺 金堂 本尊は、薬師三尊(重文)

薬師三尊(国宝)

金堂アップ

扉を開くと本尊のお顔が拝める。

そのため、屋根を切り取り、一段と高くしている。

東寺 講堂(重文)

大日如来をはじめとする21体の密教彫像が所狭しと安置されている。

(立体曼荼羅)

その中の15体が国宝。

立体曼荼羅

ただただ、感動の数時間であった。

![]()

ここで、(冬の京都「親子旅」)も終了。

楽しく、家族の絆を強固にし、

歴史の勉強にもなった意義ある旅であった。

”ときどき、このような旅をしようね”

が最後の言葉。

お・わ・り