四国霊場八十八ヶ所 第三番 金泉寺

第一番と第二番は鳴門市大麻町、

「第三番 金泉寺」は板野郡板野町。

極楽寺から約2.5Km

歩き遍路では、車がブンブン走る12号線を歩くより

撫養街道又は遍路道を歩く方が味がある。

昔は小さな門前町があった。

橋を渡ると金泉寺の境内。

金泉寺のデータ

| 位 置 | 徳島県板野郡板野町大寺亀山 |

| 山 号 | 亀 光 山 (きこうざん) |

| 院 号 | 釈 迦 院 (しゃかいん) |

| 寺 号 | 金 泉 寺 (こんせんじ) |

| 本 尊 | 釈迦如来 |

| 宗 派 | 高野山 真言宗 |

![]()

![]()

弘法大師が通りかかったとき、

水不足で悩んでいるのを見かね井戸を掘った。

すると霊水が湧き出した。

そこで太子が堂宇を建て

それまで「金光明寺」と言っていたのを「金泉寺」と改称した。

![]()

屋島の壇ノ浦に向かう義経が、この寺に立ち寄って戦勝を祈願した。

その時、武蔵坊弁慶に大石を持ち上げさせた。

その成功で、全員が戦いへの意欲を高めた。

![]()

本堂の裏に長慶天皇陵と呼ばれるお墓がある。

長慶天皇が当寺で応永5年おなくなりになられた。

その後お墓の下から石碑が発掘され、天皇の御陵とわかった。

ただ、長慶天皇は謎の多い天皇。

南朝・北朝の関連もあり、墳墓の地も全国に存在する。

金泉寺へ

古い道標

門前町

昔は左右にお店があった。

古い門標

「阿波の青石」で作られている。

ここからは、ウェブリアルバムを借りて表示します。

このアイコン  をクリックしてご覧ください。

をクリックしてご覧ください。

なお、F11キーをクリックするとフル・スクリーンで見えます。

![]()

奥の院

第三番 金泉寺には「愛染院」という奥の院がある。

少し入り組んでいるが、撫養街道から少し北に入った所。

山 門

大きなわらじの付いた山門。

本 堂

こじんまりとした本堂。

本堂内部

提灯の紋が、不動明王の紋。

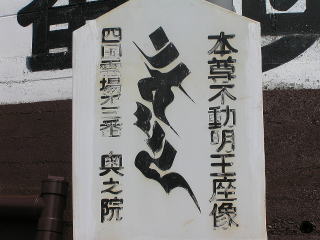

本尊の表示

不動明王坐像と言うのは珍しい。(全国三例)

中央の梵字は、不動明王の「種字」

鐘 楼

不動明王にちなんで、鐘楼も真っ赤。

「赤沢信濃守」の墓所

板西城主「赤沢信濃守」の墓所

「赤沢信濃守」について

その当時、阿波の国は管領「細川家」が

勝瑞に城を構え治めていた。

中央では、織田信長が明智光秀に討たれるという大事変が起き、

四国では、長曽我部元親四国全土を席巻しようとしていた。

「赤沢信濃守」は板西城主として板野一帯を支配していた。

(板西城は、現在の板野町古城に城址がる)

長曽我部元親との戦いに降伏をせず、

戦いを挑んだ信濃守が敵将を討ち取らんとした時

「わらじの紐」がプツンと切れ、それが仇で敵将に討ち取られる。

そのため、腰から下の病気に良く効くと評判が広がる。

わらじの奉納

壁の内も外もわらじで覆われている。

赤沢家墓所

立派な墓所が作られている。

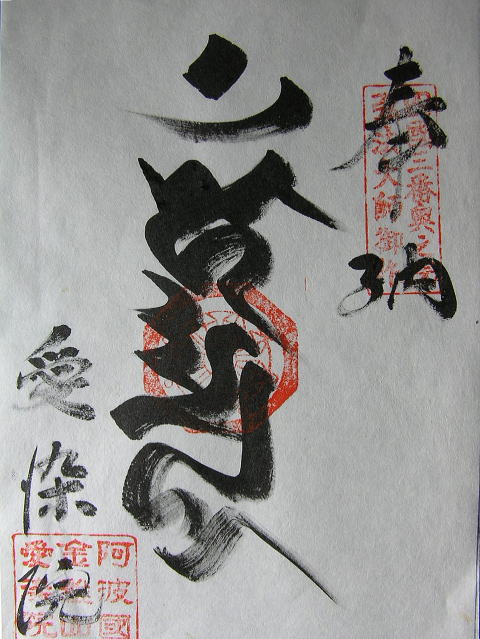

「刷毛書き」納経

四国で唯一「刷毛書き」で納経帳を書いてくれる。

珍しいので取材をさせてもらう。

刷 毛

硯箱の中には、何本かの刷毛筆。

完成! 納経帳

不動明王の「種字」以外は普通の筆で書く。

いかにも、梵字らしい味のある「種字」になる。

普通は梵字一字であるが、ここでは三字。

庭の片隅に、「ボタン」が一輪!

3月23日にしては珍しく早咲きである。

合掌

第二番 極楽寺 ![]()

![]() 第四番 大日寺

第四番 大日寺