「第十四番 常楽寺」から800m。

徒歩12分ほどで「第十五番 国分寺」に着く。

三寺配置図

寺域詳細

今では随分狭くなっている。

国分寺の由来

国分寺は聖武天皇が勅命により全国に建築させた寺。

「金光明四天王護国之寺」という僧寺と

「法華滅罪之尼寺」を建てるよう命じた。

「国分尼寺」は、国分寺からそれ程遠くない所に遺構がある。

当時の国分寺の規模は二町四方に及び、

七重の大塔を備えた大寺院であった。

しかし、

長宗我部によって焼き払われた。

その後1741年

藩の命令によって再建され現在に至っている

国分寺のデータ

| 位 置 |

徳島県徳島市国府町矢野 |

| 山 号 |

焼 王 山 |

| 院 号 |

金 色 院 |

| 寺 号 |

国 分 寺 |

| 本 尊 |

薬師如来 |

| 宗 派 |

曹 洞 宗 |

鳥瑟沙摩明王堂

「七重の大塔」礎石

山 門

本 堂

------------

山 門

橋を渡り、まず山門をくぐる。

この山門珍しい構造をしている

横から見ると、切り妻屋根の中心に柱が無く、柱が少しずれている。

作 図

図示するとこんな形である。

このような門の形を「薬医門」という。

四国八十八ヶ所の中では、珍しい門の構造である。

勅命寺院

聖武天皇の勅命によって建てられた寺院。

それなりに品格を備えている。

本 堂

重層入母屋造り、妻入り型の本堂。

規模は小さいが、構造的には「長野の善光寺」の様式。

ご本尊

行基菩薩作の「薬師如来坐像」

光背は後年の作か?

彫刻類と垂木構造

一層目の屋根と二層目の屋根では垂木の打ち方が違っている。

下の屋根は「平行垂木」 上の屋根は「扇垂木」

芯 礎

「七重の大塔」の芯となった礎石。

少し離れた、水田の中で発見された。

門・講堂・金堂が直線的に並ぶ様式をとっていた。

「七重の大塔」は、その線から外れ離れて建っていた。

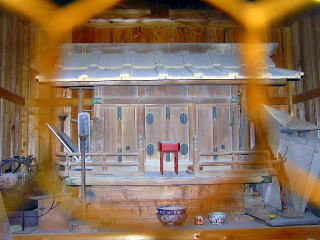

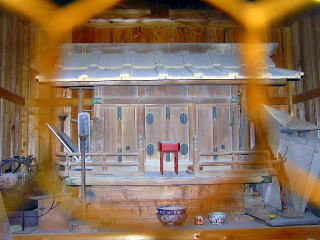

鳥瑟沙摩(うすさま)明王堂

お堂の全景 内部の様子

この明王は一般にトイレの神様として信仰されている。

納経所で販売しているお札は、トイレに貼っておくと良い。

トイレに話題が移ったところでお開き!!

「第十四番 常楽寺」へ

「第十六番 観音寺」へ

「第十六番 観音寺」へ